Für viele Studierende, Berufstätige in Weiterbildung oder Quereinsteiger klingt „wissenschaftliches Arbeiten“ zunächst nach grauer Theorie, Zitierregeln und schlaflosen Nächten. Doch keine Sorge: Wissenschaftliches Arbeiten ist kein Hexenwerk – und auch kein Privileg für Akademiker mit Elfenbeinturm-Mentalität. Es ist vor allem eines: eine Methode, um Wissen nachvollziehbar, überprüfbar und systematisch zu erzeugen.

1. Was heißt eigentlich „wissenschaftlich arbeiten“?

Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet, sich einer Fragestellung methodisch, logisch und kritisch zu nähern. Es geht nicht darum, die Welt neu zu erfinden, sondern bestehendes Wissen zu verstehen, zu prüfen und weiterzuentwickeln. Dabei handelt es sich um eine systematische Vorgehensweise, bei der Erkenntnisse nachvollziehbar gewonnen und dargestellt werden. Das klingt abstrakt, lässt sich aber leicht übersetzen:

- Du arbeitest nicht aus dem Bauch heraus, sondern stützt Dich auf nachprüfbare Quellen.

- Du argumentierst logisch, nicht emotional.

- Und Du machst transparent, woher Deine Informationen stammen.

Kurz: Wissenschaftliches Arbeiten heißt selbst denken – aber mit Methode.

08.10.2025

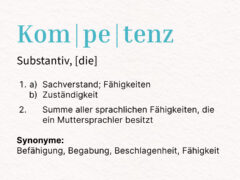

In Bildungsdiskussionen taucht der Kompetenzbegriff ständig auf, doch in letzter Zeit wird er „durchs Dorf getrieben“. Zudem wird er verwendet, wie es eben gerade passt. Genau das führt bei mir aktuell des Öfteren zu Gruselmomenten. Das mag daran liegen, dass ich auf meiner allerersten Konferenz in der Bildungsforschung in eine …

2. Der erste Schritt: Vom Thema zur Forschungsfrage

Viele stolpern schon über den Anfang: „Ich weiß, was mich interessiert, aber wie mache ich daraus ein Thema?“ Hier hilft das Konzept des Dachthemas: Du startest mit einem weiten Themenfeld („Virtuelle Realität“) und arbeitest Dich durch Fragen, Beispiele und Recherchen zu einer konkreten Forschungsfrage („Wie beeinflusst virtuelle Realität das Kaufverhalten im Onlinehandel?“). Ein guter Leitfaden ist:

- Was interessiert mich (und andere)?

- Warum ist das wichtig?

- Was ist (noch) unklar?

Eine präzise Forschungsfrage hilft Dir nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Weglassen. Alles, was nicht zur Beantwortung dieser Frage beiträgt, kann raus.

3. Recherche: Die Kunst, gute Quellen zu finden

„Google & Co. reichen doch?“ – Leider nein. Wissenschaftliches Arbeiten braucht zitierfähige, verlässliche Quellen. In der Literatur wird unterschieden zwischen:

- zitierwürdige Quellen (fachlich geprüft, z. B. Fachzeitschriften) und

- zitierfähige Quellen (dauerhaft verfügbar, z. B. wissenschaftliche Monografien).

Diese Quellen „warnen“ vor unseriösen Onlinequellen. Da hilft ein praktischer Tipp: Nutze Bibliothekskataloge, Fachdatenbanken und wissenschaftliche Suchmaschinen (z. B. Wiso, Google Scholar). Erstelle eine Literaturliste, bevor Du zu schreiben beginnst – sie spart später Zeit und Nerven. Eine gute Literaturrecherche ist die halbe Miete!

4. Struktur: Das Gerüst jeder guten Arbeit

Das Inhaltsverzeichnis ist das „Gesicht“ Deiner Arbeit. Es vermittelt den Prüferinnen und Prüfern auf einen Blick, ob Du logisch denkst und strukturiert vorgehst. Ein gutes Inhaltsverzeichnis erfüllt dabei drei zentrale Aufgaben:

- Es gibt Überblick über Aufbau und Argumentationslinie.

- Es zeigt, dass Du die Formvorgaben beherrschst.

- Es sorgt für Lesefreundlichkeit.

Achte auf:

- klare Nummerierung (1 → 1.1 → 1.1.1 …),

- prägnante Kapitelüberschriften („kurz, aber präzise“),

- Einheitlichkeit in Format und Schriftgröße.

Und: Lass Dich von Deinem Textverarbeitungsprogramm unterstützen! Automatisch generierte Verzeichnisse verhindern formale Fehler – vorausgesetzt, Du nutzt Formatvorlagen korrekt.

5. Schreiben: Vom Denken zum Text

Jetzt wird’s ernst: Wie bringt man Gedanken aufs Papier? Hierbei empfiehlt es sich, den Schreibprozess in Etappen zu unterteilen – von der Grobgliederung über Rohtext bis zur sprachlichen Feinarbeit. Dabei hilft die Devise: „Erst schreiben, dann feilen.“ Viele Anfänger blockieren sich, weil sie zu früh perfektionistisch werden. Schreib erstmal drauflos – überarbeiten kannst Du später. Die Einleitung sollte keinen Cliffhanger enthalten, sondern eine klare Vorschau auf den Inhalt bieten. Sie stellt das Thema, die Relevanz, die Fragestellung sowie das methodische Vorgehen vor. Kurz gesagt: Sag den Lesenden, was sie erwartet – und halte es dann ein.

6. Sprache: Klarheit statt Fachchinesisch

Wissenschaftliche Sprache heißt nicht, kompliziert zu schreiben. Im Gegenteil: Sie soll präzise, sachlich und verständlich sein. Kornmeier bringt es auf den Punkt: „Die Form ist der unumstößliche Pfeiler für eine erfolgreiche Arbeit.“ Das heißt:

- Kurze Sätze statt Schachtelmonster.

- Aktive Verben statt Passiv-Ketten.

- Klarheit vor Wortreichtum.

Auch humorvolle oder persönliche Elemente sind erlaubt – solange sie den wissenschaftlichen Anspruch nicht untergraben. Ein Augenzwinkern im Blog? Gern. In der Bachelorarbeit? Nur, wenn es passt.

7. Zitieren: Auf Schultern von Riesen stehen

Zitate sind keine Dekoration, sondern Belege Deiner Argumentation. Ob APA, Harvard oder Fußnote: Wichtig ist, dass Du einheitlich bleibst und jede Quelle nachvollziehbar machst.

Es gibt vier Prüfkriterien zur Zitierwürdigkeit und -fähigkeit von Quellen, die man beachten sollte:

- Vertrauenswürdigkeit,

- Ursprung,

- Aktualität und

- Verfügbarkeit der Quelle.

Dazu empfiehlt es sich, bereits beim Lesen die Quellen systematisch zu erfassen – mit Literaturverwaltungsprogrammen wie Zotero oder Citavi zu arbeiten. Und vergiss nicht: Auch Ideen anderer, die Du sinngemäß wiedergibst, müssen kenntlich gemacht werden. Plagiate sind kein Kavaliersdelikt – sie zerstören wissenschaftliche Glaubwürdigkeit.

8. Überarbeiten: Die letzte, aber wichtigste Phase

Schreiben ist Re-Schreiben. Gute Arbeiten entstehen nicht beim ersten Entwurf, sondern beim Überarbeiten. Hierbei gibt es praktische Tipps: Nutze Checklisten, lies Deinen Text laut, und achte auf Stringenz – also den roten Faden. Auch Peer-Feedback hilft: Lass Kommilitonen querlesen. Oft fallen anderen Unklarheiten auf, die Du selbst überliest. Ein bewährter Trick: Nach dem Schreiben Pause machen. Wer mit frischem Kopf liest, entdeckt Widersprüche, Tippfehler und logische Brüche viel leichter.

9. Typische Stolperfallen – und wie Du sie umgehst

- Perfektionismus: Lieber fertig als perfekt.

- Unklare Fragestellung: Ohne Ziel kein roter Faden.

- Copy & Paste-Fallen: Eigene Worte zeigen Verständnis.

- Formale Mängel: Formatvorlagen, Seitenzahlen, Einheitlichkeit!

- Zeitmangel: Plane realistisch – wissenschaftliches Arbeiten braucht Raum.

Fazit: Wissenschaftlich arbeiten kann jeder

Ob Du im Erstsemester sitzt, berufsbegleitend studierst oder als Quereinsteiger Deine erste Hausarbeit schreibst – wissenschaftliches Arbeiten ist kein Privileg. Es ist Handwerk, das man lernen kann. Und wie bei jedem Handwerk gilt: Übung macht den Meister. Lies viel, denke kritisch, schreibe klar – und hab keine Angst vor Fehlern. Jede Überarbeitung ist ein Schritt zur besseren Arbeit. Da gilt die Devise: einfach anfangen!

Literaturverzeichnis

- Kornmeier, M. (2021). Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht. Für Bachelor, Master und Dissertation (9. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.

- Gleitsmann, B. & Suthaus, C. (2021). Wissenschaftliches Arbeiten im Wirtschaftsstudium. Ein Leitfaden zum Einstieg (2. Aufl.). München: UVK Verlag.

- Hartke, M. (2021). Bestandteile einer Arbeit. In E. O. Breuer, N. Güngör, M. Klassen, M. Riesenweber & J. Vinnen (Hrsg.), Wissenschaftlich schreiben – gewusst wie! Tipps von Studierenden für Studierende (2. Aufl., Bd. 5131, S. 79–137). wbv Media GmbH & Co. KG.

14.11.2025

Kategorien:

Schlagwörter: