Und ewig grüßt das Murmeltier: es sind nicht neue sondern nur andere Herausforderungen

Lange Zeit schien die Frage nach dem Leitmedium der Gegenwart eindeutig beantwortet: Social Media prägte Kommunikation, Subjektivität und Sozialität im digitalen Raum. Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat strukturierten nicht nur Informationsflüsse, sondern auch Identitätsarbeit, Freundschaftsformen und Partizipationsmuster. Heute jedoch mehren sich Stimmen, die einen Paradigmenwechsel konstatieren. An die Stelle sozialer Netzwerke sei – zumindest in ihrer Funktion als medialer Bezugsrahmen – die Künstliche Intelligenz getreten. Was -vorweg gegriffen- gar nicht der Fall ist. KI durchdringt Social Media. Es geht hier nicht um ein entweder oder sondern eher um eine Veränderung des Leitmediums.

Dabei geht es nicht primär um technologische Dispositive oder infrastrukturelle Innovationen. Die zentrale These dieses Beitrags lautet vielmehr: KI ist nicht bloß ein Werkzeug, sondern zunehmend selbst Objekt und Medium medialer Bedeutungsproduktion und damit in jenem Sinne „Social Media“ substituierend. Was bedeutet dies konkret? Welche Medienpraktiken sind damit verbunden, und was zeigt sich insbesondere im Blick auf junge Nutzende?

Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die im Juli 2025 veröffentlichte Studie „Me, Myself & AI“ der Organisation Internet Matters. Sie analysiert die Nutzung von KI-Chatbots durch Kinder und Jugendliche und verweist auf erhebliche Parallelen zur Adoleszenzphase intensiver Social-Media-Nutzung, insbesondere im Hinblick auf Fragen der Identitätskonstruktion, emotionalen Bindung und Vertrauensallokation. Der folgende Beitrag nimmt dies zum Anlass, um zu untersuchen, ob sich eine „Generation KI“ herausbildet – und inwiefern dies das mediale Paradigma verschiebt.

1. Social Media als medialer Rahmen

Als vor rund 15 Jahren Social-Media-Plattformen an Popularität gewannen, veränderten sie Mediennutzung und Kommunikation grundlegend: Nutzerinnen wurden zu Content-Produzentinnen, Newsfeeds personalisiert, Empfehlungsalgorithmen steuerten Inhalt und Reichweite. Jüngste Entwicklungen wie die KIM-Studie 2024 zeigen: Fast 30 % der 10- und 11-Jährigen nutzten regelmäßig soziale Netzwerke, obwohl das Mindestalter bei 13 Jahren liegt. Die tägliche Internetnutzung bei Sechs- bis 13-Jährigen ist auf durchschnittlich 56 Minuten gestiegen, bei Zwölf- bis 13-Jährigen auf 83 Minuten pro Tag. Medienpädagogik hat sich dem gestellt: Vermittlung von Medienkompetenz, Umgang mit algorithmischem Content, kritisches Hinterfragen digitaler Angebote. Kinder und Jugendliche verbringen zunehmend Zeit auf Plattformen mit algorithmisch kuratiertem Content. KI hingegen operiert fundamental anders. Nicht Instagram & Facebook sind weg, sondern die Form und Tiefe der medialen Interaktion hat sich verändert. KI-basierte Dienste – Chatbots, generative Tools – übernehmen zunehmend die Rolle als Lernhilfe, Meinungsbildner und vieles mehr.

2. KI-Systeme: Nähe, Vertrauen, Intimität

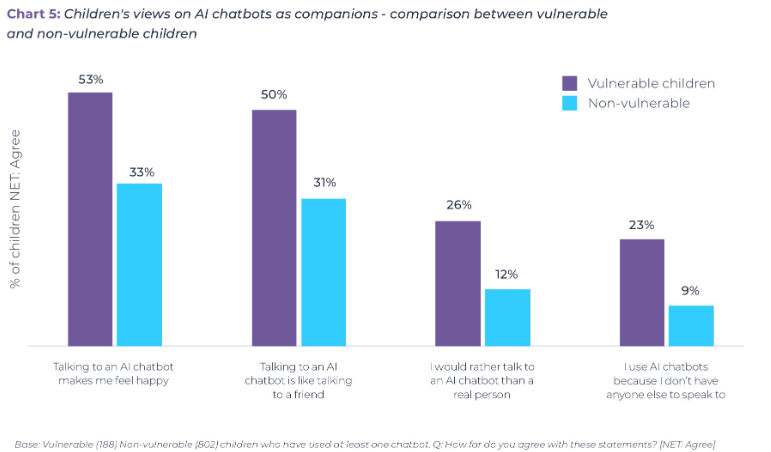

Die Studie „Me, Myself & AI“ liefert Einsichten in die subjektive Wahrnehmung dieser neuen Mediensituation. So berichten etwa 67 % der befragten Kinder und Jugendlichen (zwischen 9 und 17 Jahren), regelmäßig KI-Chatbots zu nutzen. 35 % von ihnen geben sogar an, die Interaktion mit einem Chatbot gleiche einem Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin. Besonders auffällig: Unter vulnerablen Jugendlichen steigt dieser Anteil auf über 50 %, und ein Viertel dieser Gruppe zieht das Gespräch mit der KI sogar dem mit realen Personen vor.

Diese Befunde lassen sich medientheoretisch als Indikator für eine Veränderung von digitalen Kommunikationsverhältnissen deuten: KI fungiert als sozialer Interaktionspartner, der Affektivität und Responsivität simuliert. Die mediale Aufbereitung erfolgt in einem dialogischen Modus, der Nähe erzeugt, ohne soziale Gegenseitigkeit zu verlangen. Insofern überschreitet KI die Schwelle technischer Medialität und wird zum anthropomorphen Interaktionsraum.

3. Pädagogische und psychologische Perspektiven: Andere Herausforderungen

Zwar unterscheiden sich Social Media und KI in ihrer technologischen Grundstruktur und Nutzungspraxis, doch zeigen sich im Hinblick auf ihre gesellschaftlichen Implikationen signifikante Parallelen:

- Beide generieren eine Form von medialer Vertrautheit, die Identität affirmiert und strukturiert.

- Beide fungieren als Projektionsflächen für emotionale Bedürfnisse und soziale Unsicherheiten.

- Beide bedürfen einer kritischen Medienkompetenz, die nicht selbstverständlich gegeben ist.

Gerade aus pädagogisch und psychologischer Perspektive ist die zunehmende Relevanz von KI als emotionaler Ansprechpartner hoch ambivalent. Die Studie konstatiert, dass Kinder mit geringer sozialer Unterstützung deutlich häufiger KI-Chatbots als primäre Kommunikationsressource nutzen. Dies kann kurzfristig entlastend, langfristig möglicherwiese isolierend wirken, da die soziale Interaktion mit realen Bezugspersonen ersetzt und eben nicht ergänzt wird. Langzeitstudien mit einer breiten Basis fehlen hier noch.

Hinzu kommt eine weit verbreitete Unkenntnis über die Funktionsweise der Systeme. Nur ein Bruchteil der befragten Eltern hatte mit ihren Kindern über die Funktionslogik, Grenzen und Risiken von KI gesprochen. Gleichwohl vertraut ein erheblicher Teil der jungen Nutzer den generierten Aussagen teils sogar mehr als eigenen Recherchen.

01.07.2025

Seit der breiten Verfügbarkeit generativer KI-Systeme wie ChatGPT wird intensiv diskutiert, wie sich deren Nutzung auf Lernprozesse auswirkt. Die MIT-Studie „The Brains of AI Writers“ versucht erstmals, diese Frage mit Hilfe von Neurowissenschaften zu beantworten. Mithilfe von EEG-Messungen untersuchte das Team die Hirnaktivitäten von Studierenden beim Verfassen von Texten – …

Diese Konstellation verweist auf einen eklatanten medienpädagogischen Handlungsbedarf. Die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine wird nicht durch technische Merkmale evident, sondern muss als kulturelle Kompetenz erworben werden. Medienbildung darf sich daher nicht auf Bedienkompetenz beschränken, sondern muss reflexive Fähigkeiten zur Einschätzung von Autorität, Intention und epistemischem Status künstlich erzeugter Aussagen fördern.

Eine provokante These wäre: KI ersetzt Social Media nicht als Plattform, sondern als Infrastruktur der Kommunikation. Während Social Media stets auf die Interaktion zwischen realen Akteuren verweist, auch in ihrer Inszenierung, erzeugt KI einen eigenen Kommunikationskosmos. Die KI ist präsent, zuverlässig, unermüdlich, affirmativ. Damit droht, dass die soziale Welt nicht mehr durch Interaktion, sondern durch Reaktion strukturiert wird – ein fundamentaler Unterschied.

4. Generation Social Media – Generation KI?

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob wir es mit einem Generationenwechsel im medienkulturellen Sinn zu tun haben. Während die „Generation Social Media“ durch Praktiken der Sichtbarkeit, Partizipation und Selbstinszenierung geprägt war, kennzeichnet die „Generation KI“ eine Verschiebung hin zur stillen, inneren Kommunikation. Eine Rückverlagerung in den Modus des privaten Dialogs.

Diese Verschiebung ist ambivalent: Einerseits ermöglicht sie Schutzräume, Selbstexploration und niedrigschwelligen Zugang zu Informationen. Andererseits besteht die Gefahr, dass kritische Dialogfähigkeit, Widerspruchstoleranz und genuine Sozialität unterminiert werden, zugunsten einer kontingenzfreien, vorhersagbaren Interaktionslogik.

Zusammenfassend lässt sich sagen: KI könnte die medienkulturelle Tiefenstruktur ändern, die definiert, wie Kommunikation, Identität und Öffentlichkeit vermittelt werden. Die mediale Aufbereitung hat sich verschoben weg von öffentlich sichtbarer Sozialität hin zu individualisierter Resonanz, von Plattform zur Projektion, von Community zur Simulation.

So genügt es also nicht, KI als technisches Phänomen zu regulieren; vielmehr muss sie als kulturelle Form ernst genommen werden als neue Semantik und Grammatik der Kommunikation, als soziales Betriebssystem einer heranwachsenden Generation. Erziehungsberechtigte sind hierbei in der Verantwortung den Umgang zu gestalten.

01.08.2025

Kategorien:

Schlagwörter: